あ うん

楓林

約 4039

神様のおぼしめし

「天は二物を与えず」など全く当てはまらない人がいる。

ひょっとしたら神様がいて・・・・・・と、考えてしまいます。

どこまでも真っ青な空を見上げた時に、真っ白い真綿のような、ひとひらの雲が浮かんでいることがあります。

そこでは、神様たちが会議をしたりくつろいだりしているのです。

ある日のことです。その雲の上で三人の神様が下界をのぞきこんでいました。神様たちが見ている先には若い夫婦が住んでいる家がありました。

小さな家の前で、遠慮がちに置いた物干し台の所で、少しおなかの大きくなった妻が、洗濯物を干していました。もうすぐ赤ちゃんが生まれる予定です。

その赤ちゃんに花丸じるしを与えるかどうかを、三人の神様は話し合っているのでした。

花丸じるしをもらった子どもは、持って生まれる資質に加えて、他人がうらやむような容姿や、運動や、芸術的に優れた能力などが備わるのです。備わるのは一つであったり、いくつかをあわせ持ったりします。もちろん、他人を困らせるなどのどうしようもない悪いくせなどは、ここで消えてしまいます。

神様は一年に一度程度、人間世界に刺激を与えるために、生まれてくる赤ちゃんに花丸じるしを与えるのです。

夫が帰ってきました。妻が嬉しそうに微笑みかけます。夫は微笑みを返して、家の中に入りました。

「なぜあの夫婦なんだい。」

神様の一人が聞きました。

「・・・・・・。あの父親になる男はあまり働かない。妻が毎日パートで家計を助けている。今日もこれからパートに出かけるのさ。生まれる子どもにどう育ってほしいとか自分たち家族の将来の姿を考えるとかのゆとりは全然ないんだ。その日その日を生活するだけで精いっぱいなんだ。だけど、妻はいつもにこにこして、夫を責めたことがない。妻は夫を愛しているのさ。その姿が実にけなげで美しくてね。しかし、ある日、ここで昼寝しているわしの耳に届くくらいの、大きなため息をひとつ聞いたのさ。」

「どうしてため息を。」

「なぜかな。それはわたしにもわからない。でも、捨てておけなくなってしまってね。」

「じゃあ、きまりだな。生まれる子どもに花丸じるしか。」

「そうだな、天は二物を与えずと言うらしいが、母親に免じて、二物以上を与えたい。」

「二つ以上か。与えすぎじゃないのか。」

「そうか。じゃあ、与えるだけではなく、子どもがそれをどう生かしていくかはその子次第という条件を付けて、折り合いをつけようじゃあないか。」

「そうだな。この夫婦の生活は変わらないとして、、その中でその子どもが自分に与えられたものをどう花開かせるかということだな。ひょっとしたら花は開かないかもしれない・・・・・・。」

「花が開かないどころか、本人の考え方次第で、もったいないことにも・・・・・・。」

「本人次第ということか。高い志と実行力が要るな。」

「わしは悩んでおる。自然に持って生まれるものは、そのままでも良いものかもしれん。与えるんだたら、高い志と実行力のみを与えるべきではないかと。その方が間違いのないところだが。」

「それは面白くない。まともすぎて、人間たちに与える刺激が小さくなる。」

それで、神様たちは、初めの考え通りにすることに決めました。でも神様の一人がもう一つ条件を出しました。

「もうひとつ、その子の行く末がどんなに良くても、父親はそれを知らずに亡くなるだろう。」

「分かった。そういうことで。」

神様たちの意見がまとまりました。

パートに出るために家を出た妻は、あまりの天気の良さに思わず空を見上げました。妻の眼に、洗濯物を干す時に空に浮いていた真っ白な雲がふわふわと動いていっているのが見えました。

高い空の雲の上では風が強いのね、と、妻は思いました。そして、なぜかふっと心が軽くなったうようにも感じて、空を見上げたまま微笑みました。

この妻は二十年後、この息子の母親ということで、世間の羨望の的になるほどの人生を手に入れました。夫の方は息子の成長を知らずに亡くなったのでした。

神様のおぼしめしについては、誰も知りません。でも、この息子のいた時代をともに生きた人々はたいへん幸せな時を過ごしたのでした。

風とアマユク

限りある命をとるか、十分長い命をとるか。何がそれをわけるのか、切ない。

ぼくは風。

雪を運んでここまで来たら、近くでだれかがぼくを呼んでいるのに気がついた。

だれ?

あー、あそこにいる。この辺りではちょっと有名な滝の上の、岩の上で、その誰かを見つけた。

少しつもった雪の上に立っている。目を閉じて手を広げて、ぼくを待っている。とにかく小さくてかわいい。向こうが透けて見えてるようで、りんかくがようやく分かる。トンボのような羽を、背中でたたんでいる。

彼女がそのきれいな目をあけて言った。

「わたしを吹き飛ばしてほしいの。」

小さな虫の柔らかい羽音のような声だった。

「えっ」

「私は妖精。名前はアマユク。年は二百歳よ。」

「えっ。妖精って。二百歳って。」

ぼくは思わず吹くのをやめて、声に聞き入った。

アマユクは、ぼくのとまどいには関係なく、

「わたしはそろそろ死ななくてはいけないの。」

やはり冷たいのだろう、羽を震わせて少し雪から身を浮かせて、言った。

「えっ。」

「わたしは二百歳なのよ。この場所は、わたしがわたしの過去をのぞくために来る場所なの。まっすぐに上に上がってね、私は双眼鏡で下の世界をのぞくの。海が見える。人間の町が見える。でも、ある一瞬、そう、この一瞬を見逃したらだめ、わたしの過去が見える時があるの。そうして私は生まれて二百年間の出来事を思い出すことができるの。みんなそうしているわ。」

ぼくは世界中を旅しているけれど、こんな話は知らなかった。

「いつもはこのあたりでみんなでさんざめているの。春は桜、初夏には新緑、秋は紅葉。冬は一面の銀世界。こんなに素敵な自然の中で十分な命で好きなように生きられるんですもの。これが幸せと思っていたわ。」

ぼくはこのあとアマユクの願いをかなえてあげた。とっておきの強さで拭いてあげた。アマユクの命がこれで終わったんだ。

「妖精は生まれた時に女神様に誓いをたてるの。永い命をとるか、恋する心をとるかって。ほとんどの妖精は永い命を選ぶわ。恋する心って何か知らないもの。こんな気持ちになるのね。切なかったわ。でも、きっと二百年の間で一番楽しく幸せな時だったと思うの。生きるってこういうことなのよね。」

アマユクは風であるこのぼくに恋をした。でも、女神さまとの約束で、恋をしたら命はおしまい。それでぼくの出番だったんだ。

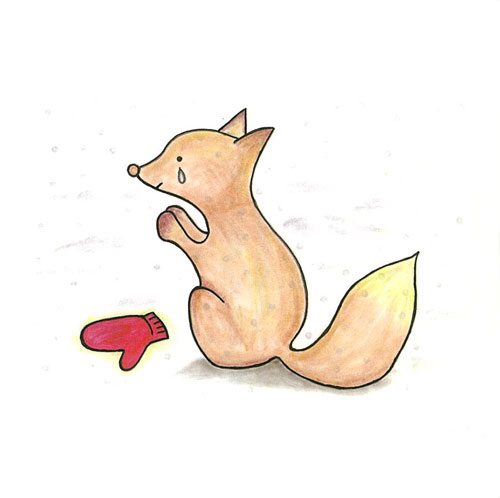

真っ赤な手袋

血で真っ赤に染まった手袋。いったい何が起こったのでしょう。

人とキツネの温かい交流のお話。

「ケーン」

キツネが鳴いてる。猟師は猟銃をみがく手を止めて暖炉裏のそばを離れた。土間に下りて家の戸をあけた。少し前から降り出した雪はすでに家から見えるすべてをおおい尽くして、なおしんしんと降っていた。もうすぐ日が暮れる。キツネがまた鳴いた。

猟師は声のした方を見やって、戸を閉めた。

この時、くだんのキツネはおもいがけない事態にあわてふためいていた。お兄ちゃんギツネが猟師の仕掛けた罠にかかってしまったのだ。

雪が降る前に餌をと思って、子どもたちを巣穴において出たのが間違っていた。巣穴で待っていなさいと言ったのに。それにしてもこんな所に罠なんて。姉ギツネがお兄ちゃんのそばで震えている。お兄ちゃんについて出てきたのね。お兄ちゃんはぐったりして声も出ない。罠を何とか早くはずさないと。どうしたらいいの。

母ギツネはなすすべもなかった。

「誰か助けて!」

その声を猟師が聴いた。猟師は、その声で、キツネが罠にかかったと確信したのだった。本当は、イノシシを獲りたかったんだがな。まあいいか。明日の朝、行ってみよう。猟師は囲炉裏端へ戻って、少しうとうととした。

俺は夢を見ているのだろうか。キツネが俺の家の前に真っ赤な手袋を片一方だけおいていった。キツネは悲しそうに振り返り振り返り山の方へ帰っていく。

猟師ははっとして眼をあけた。家の戸をあけると、もしかしてという思いは当たっていた。戸をあけた隙間から漏れる明かりに照らされて、白い雪の上に真っ赤な手袋が見えた。雪は相変わらず降っているのに手袋の上では溶けて消えた。

それから、猟師は身支度をして、あわてて家を出た。あの手袋の真っ赤な色が血の色だと知ったからだった。さては、子ギツネが罠にかかったな。母ギツネが俺に助けを求めているんだ。そう思うと、居てもたってもいられなくなったのだった。罠には小さな子ギツネがかかっていた。体の上の雪は母親が払ったのだろう、わずかだった。その母親の姿は見えない。

猟師は罠にはさまれていた後ろ足をそっとはずしてやった。子ギツネはぐったりし、されるがままになっていた。

その足の先には例の手袋のもう片一方がはめられていた。元は雪の色だったのが見て取れた。どこでこんなものを手に入れてたんだか。母ちゃんはこれで子どもを助けようと、賭けにでたんだな。母ちゃんの賭けはみごとにあたった。

猟師は持ってきた薬や包帯で手当てを終えて、姿を見せない母ギツネに大声で伝えた。

「もう大丈夫だよ!」

その時、そばの樹の陰から小さな一匹の子ギツネがのぞいた。妹だな。こいつは兄ちゃんか。やんちゃな兄ちゃんだ。母ちゃんに心配かけるなよと、猟師はつぶやいた。

猟師が家に着くころ、キツネの鳴き声が高く響いた。猟師はフッと笑った。雪が止んだ。

<出典>

『あ うん』(楓林・文/島内 武・絵)

発行元:東京図書出版